编者按:燕永同学回忆录第五章《我的大学》,以细腻、生动的笔调,描绘出1978——1982年那段激情燃烧的岁月里,我校莘莘学子发愤学习、善待生活的多彩场景和同学友爱、师生交融的动人画面,展现了七八十年代大学生"团结、朴实、勤奋、进取"的高风峻节和勤勉风采,从中可窥见他们充满朝气、笃行不怠、自强不息,无愧于时代的历史足迹。朴素的字里行间,反映了南京林业大学"诚朴雄伟、树木树人"的办学特点和精神风貌,颂扬了学校领导和老师爱生如子、无私奉献的崇高品格。读后感人至深、催人奋进,对校友们今后的学习、工作和生活具有一定的参考价值和借鉴作用。

鉴于篇幅较长,我们将分八次进行转载。因时间久远、内容浩繁,文中可能存在一些记忆、理解的偏差,同学们发现后,可以和校友办或作者联系,以便及时更正和修改。

1978年至1982年,中国各个领域、各个方面都发生了翻天覆地的变化。外交方面,由于实行"和平、发展"的政策,不仅和美国建立了外交关系,而且与苏联和一些西方国家的紧张局面也有所改善。1979年开始的对越反击战,82年后规模和范围逐渐缩小,边境趋于安定;81年停止了对金门等岛屿长达22年的炮击,两岸和平统一出现曙光。《实践是检验真理的唯一标准》的出台,为推翻"两个凡是"(凡是毛主席作出的决策,我们都要坚决维护,凡是毛主席的指示,我们都始终不渝地遵循)、平反"冤假错案"奠定了舆论基础。随着华国锋的辞职,中央组成了以邓小平为核心的第二代领导集体,在党的十一届三中全会上作出了《关于建国以来党的若干历史问题的决议》,对建国以来党的路线、方针、政策以及党内发生的重大事件做了比较客观公正的评价,并开庭审判"江青、林彪"两个反党集团,进一步否定了文化大革命的错误,打破多年的思想桎梏和精神枷锁,犹如春风化雨,中国重新焕发出生机和活力。改革开放推动了市场经济的建立和完善,大量新兴产业和创业机会涌现,为大学生提供了施展才华的广阔空间。随着对外交流的增多,封闭多年的国门逐渐打开,西方先进的文化思想、价值理念和科学技术逐步传入中国,对年轻一代产生了深远影响,大学生作为社会的中坚力量,思维方式更加开放和多元,他们不再满足于传统的职业道路,而是追求个性化的发展与自我实现,出国深造、自主创业、下海经商开始兴起。为了适应经济社会发展的需要,中国高等教育也进行了一系列改革,从扩大招生规模到提高教学质量,从课程设置的多样化到教学方法的创新,从注重书本理论学习到鼓励学生参与社会实践,这些措施极大地提升了大学生的综合素质和竞争能力。宽松适意、除旧布新的内外环境,也为同学们科学发展、全面发展和成才发展提供了千载难逢的机遇,在改革开放"解放思想实事求是的科学精神、勇于开拓敢为人先的创新精神、敢闯敢试攻坚克难的奋斗精神"鼓舞下,更加坚定了"以青春之我、奋斗之我,为四个现代化铺路架桥,为祖国建设添砖加瓦"的雄心和信心。同时"以经济建设为中心"、"农村联产承包责任制"大大调动了工人农民的积极性,人民群众的生活也有了较大改善。文化艺术更是百花齐放,一片春色。相声、话剧、戏曲等活跃舞台,各显风采;外国、港台和国内歌手的歌曲悦耳动听,响遍大江南北;译制片、国产片、老电影推陈出新、目不暇接;喇叭裤、T恤衫、碎花裙时尚新潮、趋之若鹜。人们的思想观念不断改变,文化生活更加丰富,精神面貌焕然一新。

时光荏苒,岁月如梭。一晃到了1982年6月上旬,大家面临即将毕业奔赴工作岗位,系里开始找每个同学一一谈话(我要求工作单位不出安徽省),征询个人意见和想法。6月中旬,班里和系里忙着给每个同学做毕业鉴定,准备考研的通宵达旦、全力以赴备战研考,其他同学则各怀心思等待分配。以林业482班董吉良(时任院学生会主席)、我班王洪飞等为首的学生会、班级干部和党员纷纷用大红纸写出"决心书"(也可能是系里动员、安排的):"服从组织安排,听从党和人民的召唤,到最艰苦地方、到祖国需要的地方扎根奋斗,贡献青春"云云,贴满了林学系一楼入口和走廊(后来董吉良分到中共中央组织部、王洪飞分到国家林业部)。6月23日,学校通知毕业班同学先回家呆一个月等待分配,7月下旬再回校拿派遣证。7月28日,分配方案在图书馆前面路边的宣传栏上张榜公布,我班同学除高峰、邹晓明、吕耀子三位同学留校和高贤明考上本校研究生(当年全国录取硕士研究生仅8200多人,参加工作后赵珊、李连昌、朱自德、张富平也先后考取南林大或其他院校的研究生)外,同学们都在公布的分配榜上看到了自己的单位或去向。我和482班的许志平(曾任宁国市林业局总工程师),被分配去宣城行署(现宣城市)人事局报到。从这次分配结果来看,基本上还算公平公正(分配原则是除留校和部属单位外,各回各省)。学校和系里在做了大量深入细致的工作基础上,尽量考虑每个同学的实际情况和切身利益。但不知是否有"特殊情况",如李连昌同学在校德才兼备(学院三好学生),深受种苗教研室领导和老师的器重,并报告系里让他留校在该教研室工作得到首肯,可最后却被分配到河南省南召县的一个山区林场;河南同学蒋勤,成绩好、能力强,家在十三朝古都的洛阳市,却被分配到专业不对口的河南省林县(现林州市)大山沟里一所农村职业学校任教。个中情由,不好妄论。

![]()

同学们虽然有的分配到北京大机关,有的分配到深山小单位,心里大都有一种"天将降大任于斯人也"的远大抱负和"献身林业、报效祖国"的崇高理想,并具有较强的大局观念、忧患意识和爱国主义、集体主义价值观以及敢闯敢干、勇挑重担的奉献精神,坎坷生活的磨练、丰富的社会阅历以及在大学期间形成的笃行不怠、顽强拼搏的优良作风,使他们很快融入社会并脱颖而出。许多同学从基层做起,从普通员工做起,从艰苦的环境中做起,一步一个脚印地踏实工作、砥砺前行,在祖国建设的浪潮中激流勇进、大显身手,作为改革开放的见证者、开拓者、建设者,在我班的28名同学中(有4名同学移居国外),经过组织培养和个人努力就有厅级干部3人,处级干部7人,高级以上职称14人(其中正高5人),其他同学也大都是单位领导或独当一面的业务骨干。我们78级和半年前毕业的77级以及一年后毕业的79级(人称"新三届",共毕业本、专科生95.6万多人)是不可复制的、社会公认的一代品学兼优的大学生,是国家的中流砥柱和社会的中坚力量。事实证明,"新三届"大学生们以青春和汗水谱写出了美丽动人的华章,无愧于国家、无愧于社会、无悔于母校。虽然现在绝大多数同学已经退出工作岗位,但落日余晖,必将幻化成霞,散发出绚丽的辉光,为中华民族的伟大复兴贡献余热、增光添彩。

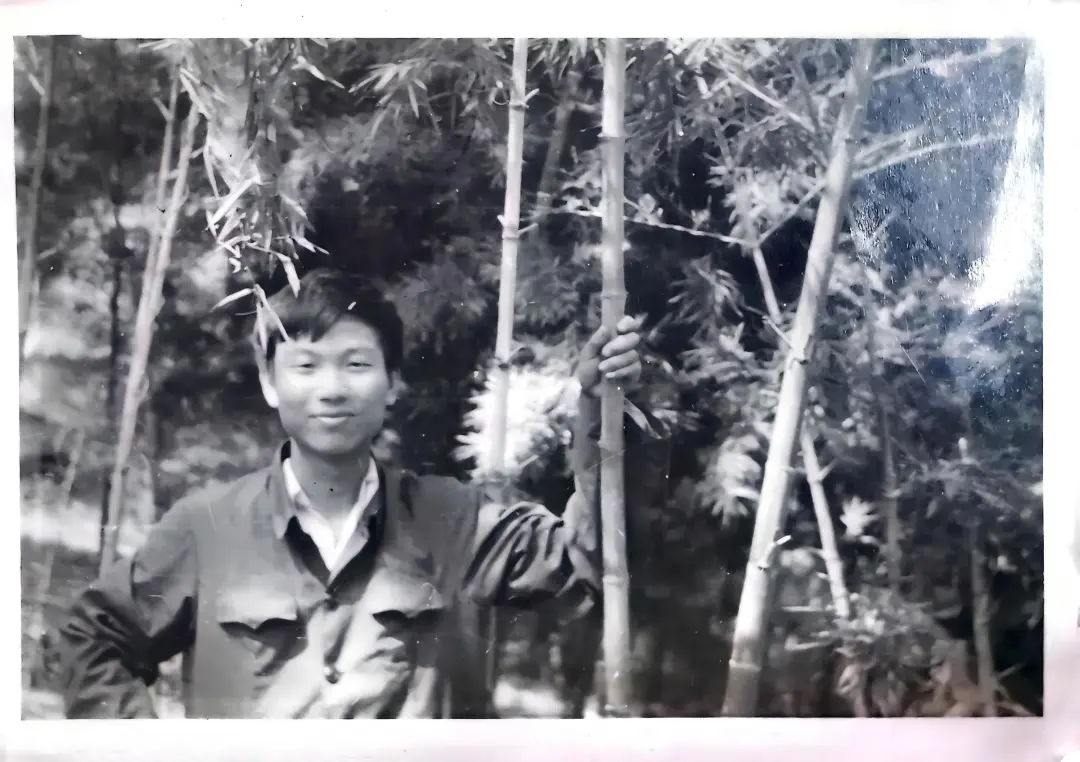

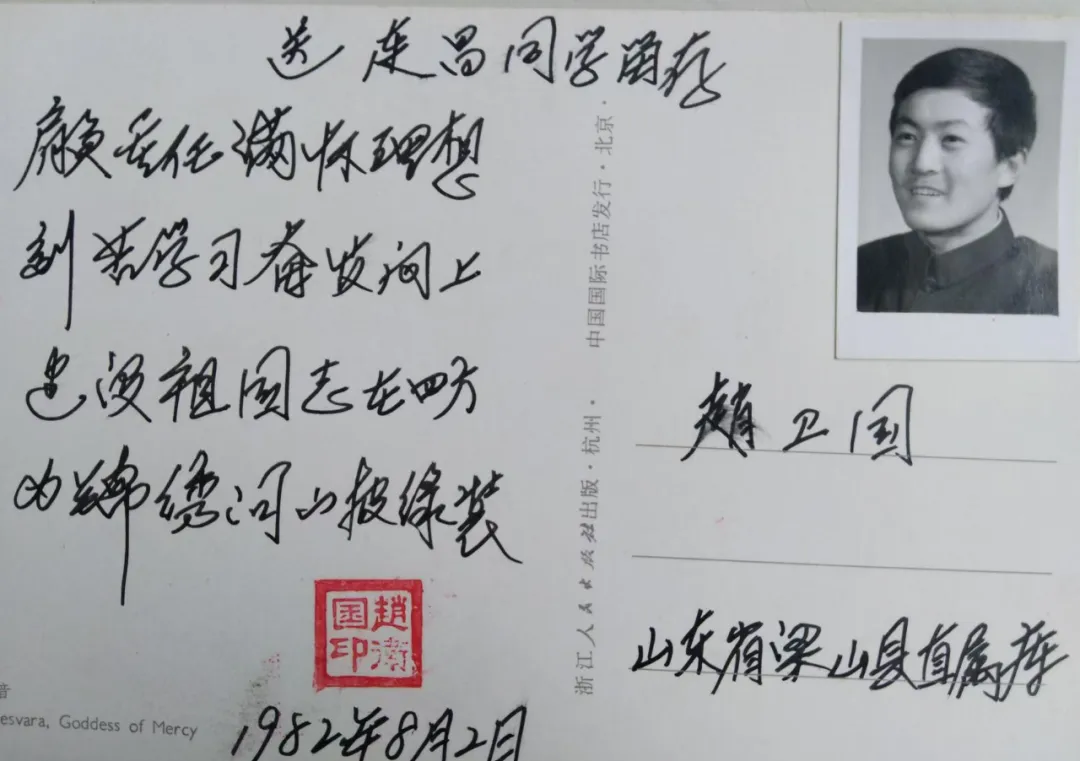

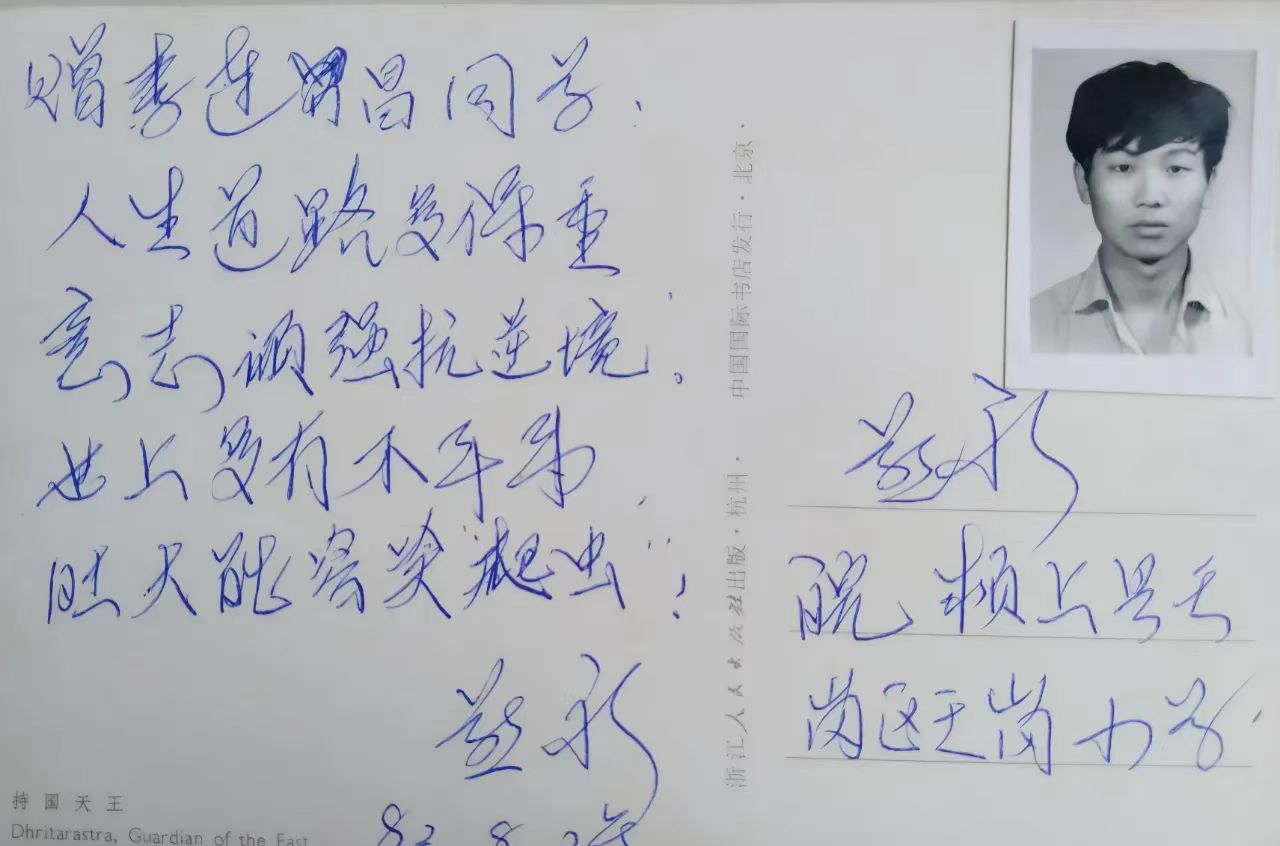

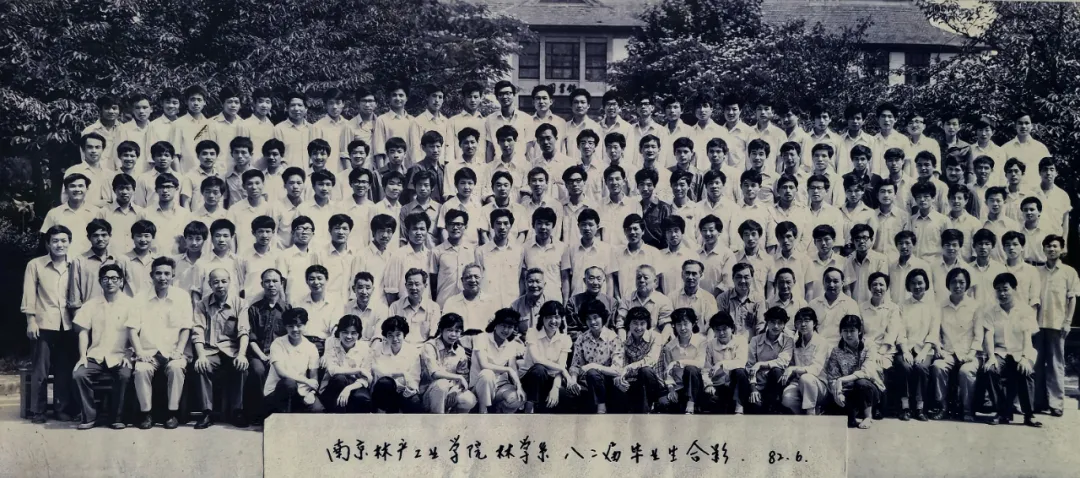

知道自己的分配去向后,大家便开始办理离校手续:一是到学校有关部门接受查验,如借的图书资料、文体用具是否归还,宿舍桌凳是否缺损;二是把校徽、学生证上交系里;三是领取派遣证和一个月的生活补助费(回家或去报到的车旅费由新单位按规定报销)。系里又请马有基老师(马大浦院长之子、著名摄影家)为四个毕业班的学生和院系领导、部分教师一起拍了张合影照,接着大家便打点行装、托运行李、购买车票,准备奔赴新的征程。在各奔东西、不知何时相见之际,同学们的心情都很沉重,有些女同学更是难解难分、恋恋不舍,或相拥而泣、或执手垂泪,"今古恨,几千般,只应离合是悲欢?"我班因经济原因也没有上饭店聚会聚餐,只是每人买了三十多张明信片,写上祝福的话语和家庭地址,互相赠送,互道珍重。这小小的明信片是我们大学四年友谊的见证,我保留至今。

1982年8月6日,我和还未离校的同学依依惜别,在邹晓明、杨文华的送行下,满怀惆怅和不舍,走出了学校大门。回头看着校门口"南京林产工业学院"几个大字;再次眺望即将分离的美丽校园,我的眼睛湿润了。别了,我生活、学习四年的母校;再见了,我敬爱的老师和亲爱的同学们!

附:作者简介

本文选自燕永回忆录《烟雨平生》。燕永,安徽颍上人,1962年10月生,1978年8月高一考入南京林产工业学院(现南京林业大学)。1982年8月毕业,先后在广德县林业局、阜阳行署林业局、阜南县张庄乡人民政府(挂职)、安徽省乡镇企业局、安徽省中小企业局、安徽省经委、安徽省经信委(厅)工作。曾任《阜阳地区林业志》编纂办公室副主任、安徽省乡镇企业局主任科员、《安徽乡镇企业》杂志社副社长兼主编、安徽省中小企业生产力促进中心副主任、安徽省中小企业培训中心总工程师、安徽省经济发展中心副主任、安徽省煤炭安全考试中心主任等职,2023年11月退休。

欢迎各位校友积极投稿!

投稿邮箱:nlxyh@njfu.edu.cn

来稿请注明作者姓名、毕业院系、专业名称、届次(年级班)及工作单位(可选)、通信地址及电话邮箱等以便联系。