南京林业大学1995届室内与家具设计专业校友——罗程

【非遗大家】平台创始人

非物质文化遗产是人类千年文明的积淀,是世代民众的智慧结晶,是一个民族的精神家园。在我们众多优秀的校友中,就有这么一位为此痴迷,并走上复兴传统文化道路的人。这段跨界传奇,起源于母校——南京林业大学。

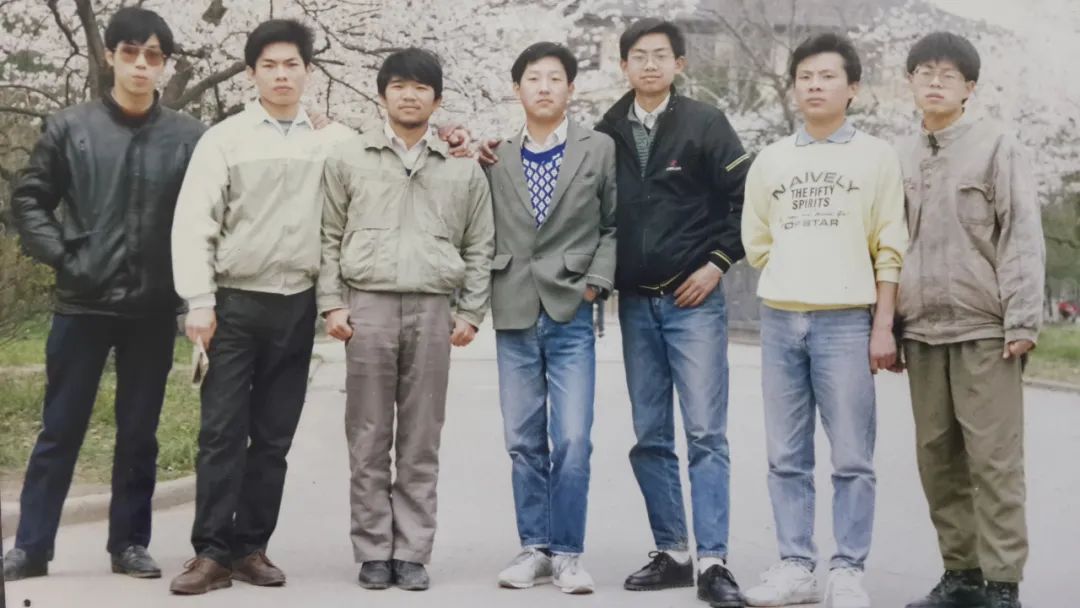

1990年,罗程跨进校门,在木工系木材加工专业学习,一年后,他在辅导员梅老师的支持下,转入家具设计与制造专业,课余期间参与古典家具兴趣小组、制作微缩版古典家具的经历,是他迈入非遗事业的萌芽。那些厚重的古木和精美的雕刻,深入他的心里,仿佛激活了他探索文化的基因。

九十年代中期,毕业后的罗程进入北京一家国营家具企业工作,按部就班的从车间生产实习开始,再到公司设计室做设计工作。在国企相对严谨的管理和生产环境里,他了解了产品从设计、生产到流通环节的一些具体事务。虽然工作稳定,但他觉得毫无激情,这不是他想要的生活。

随后,他辞职开办家具工厂,想用尚且年轻的时光拼博一把,从设计生产销售民用家具,到后来的自营家居用品商店,可以说走得困难重重,力不从心,他感觉自己在商场上毫无天赋。

在迷茫之际,出于偶然,罗程在2004年的一个早上,看到《东方之子》一段浙江乐清细纹刻纸传人——陈余华先生的访谈节目。节目中弥散着对传统技艺走向没落的晦暗情绪,这就是当时很多传统项目的现实写照,这种感觉仿佛照进内心,再次激活他心中那个特定的基因,年轻时就对非遗那种特殊的感觉,促使他要做些什么,以至于不能让从小就吸引自己的这些文化迅速消亡。

从此,罗程便在从事家具设计相关工作的同时,借出差的机会顺便造访一些有传统项目的地方实地考察。他发现很多民间的手艺文化走下坡路的速度远远超出自己的预料,这些掌握着传统手艺的匠人们,由于时间和人工成本的不对等,正在丧失市场的竞争力。

但是一门传统的文化手艺,承载着民族悠久的历史,又怎么能和市场化与流水线加工的产品相竞争呢?优秀的匠人们要用一生来独守、撑着这些代代相传的技艺,他们更应该得到更多的关注。

2006年,政府开始逐渐重视"非物质文化遗产",它的本质是人,而非物,它强调的是以人为核心的技艺、经验、精神,保护好"传承人",才能谈到"非遗保护",才能谈到"活态传承"。

保有一颗热爱的心,罗程去看了文化部主办的每两年一次的非物质文化遗产展,在展会上结识了一批传承人。他说他们中的绝大多数都是对祖辈传下来的技艺心存敬意,也有希望能把这些技艺传下去的文化自觉,但在现实中,他们却面临着诸多的尴尬。

一方面,"手艺人"受到媒体追捧,政府机构会创造不少展演的机会,美术院校会邀请他们做客座教授。但另一方面,他们的作品或产品又在很低端的渠道流通和呈现。虽然传承人基本上衣食无忧,但这样的状态让年轻一代望而却步,不愿再去花费巨大的时间精力和毅力学习和继承。

罗程说,如何让后来者看到希望,不仅仅靠"情怀"坚持,只有政府机构、学术团体的努力是不够的,还要有社会力量的参与。

只有让传承人不仅在经济上得到丰厚的回报,更在精神上感受到文化的荣誉感,才能吸引后来者有意愿来学习和继承,这也是他对"活态传承"的基本理解。

终于,在参观了2012年的非遗展之后,罗程找到了他真正想做的事——那就是以非遗传承人的概念为核心来寻求拓展,将非遗元素融入当代的生活,通过设计延续传统文化的生命力,在尊重非遗真实性、整体性和传承性的前提下进行挖掘与整理,或溯古,或创新,共同打造中国式的生活美学。

于是,他创立了【非遗大家】的平台。

他将传承人的作品,按照不同客户与渠道定位,进行策划运营,悉心挖掘每一个作品的故事,和每一个匠人的特点,用设计与情怀赋予其新的价值,让更多的用户渴望拥有和购买。

尤其在视觉传达方面,罗程更强调"传统情怀,现代意象",用简洁的方式突出作品本身的原态属性,这在后来的销售和展览活动的反馈中得到了很好的反响。这也许就是一个工科男生的严谨逻辑与特别的审美理念吧。

非遗大家

是专注于"非遗传承人作品流通及艺术推介"的运营平台,力求通过后期文化呈现、附加值提升与市场建设,为非遗传承人打开作品高水平流通的渠道,并以此为核心向外做多维度拓展,让传承人能够获得更好的经济收益和文化荣誉感,专心传承,并以此吸引年轻人来学习、继承,践行"非物质文化遗产活态传承"的理念,让更多的人得以见到,认知"非遗之美"。

这几年,【非遗大家】陆续与超过50多位的传承人建立合作,所涉及的项目众多,涵盖全国很多地区,其中就包括西北、西南、华中等少数民族地区。

这些实物类产品中,一类是传承人本人的作品,颇具收藏价值,主要针对有一定专题收藏意愿的客户,这类作品数量有限,客户更看重作品本身内在的文化价值;第二类是由传承人监制的产品,由传承人负责指导和品质控制,由他的学生或是工作室来完成制作的,这类产品的定位是文化社交礼物,更多具有文化传播的性质;还有一类就是以传承人作品为原型或设计元素,以各界设计师为主导开发的非遗主题衍生品,这类产品面对广阔大众消费市场,更具备实用性。

从最初的产品实现,到越来越多的非遗传承人的作品以全新面貌被呈现出来,罗程将非遗作品的商业价值与传承人的文化附加值完美结合,【非遗大家】逐渐得到客户和传承人的认可。

依托实物产品的流通,以非遗传承人的作品为核心,可以衍生出很多其他业务形态:特色典藏品,文化类社交礼物,衍生品等实物类产品;针对不同需求定位的传习、体验课程、主题展览、文化深度游等服务类产品......这些模式,他都在陆续尝试实现。

2015年,【非遗大家】参与了交通银行北京林萃路支行的大客户服务区改造和建设,营造了富有特色的非遗主题空间,助力这个支行先后获得银行业评比的"千佳"、"百佳"等荣誉称号。

在主题展览方面,2016年初,在广州红砖厂艺术区和南京德基广场参与承办的非遗主题展览,呈现了经过深化包装的几十类非遗传承人的作品,让观众以另一种观感了解传统艺术的魅力。

同时,【非遗大家】还把传承人的授课导入中学的课外课程里,让学生近距离"跟着传承人学技艺",也在持续推进中。

未来,罗程还会拓宽思路,去做更多新的尝试,比如传统音乐和传统戏剧,条件成熟时也准备将一些传承人的音乐作品和现有的实物类产品的流通渠道进行绑定,按照比例回馈传承人一定的经济利益,也能让这些传统的音乐也得到良好的流通。

罗程的梦想,是将【非遗大家】打造成服务于非遗传承人的艺术经纪平台。目前已经开始的合作与授权代理,已经从流通入手,逐步向艺术经纪的方向发展。这样,传承人就可以把精力集中到作品创作和传授技艺本身的工作中去,而后期的包装运营、商务推广、传媒对接、法律支援等等,都统一由平台来承接,双方才得以把精力放到自己所擅长的领域中。

作为平台的运营主体,恒广和(北京)文化传播有限责任公司成立于2015年,陆续注册了"恒广和","非遗大家","贽美","四方回纹"等定位不同产品类别的品牌,目前以非遗为核心,却行走在传承"大文化产业"之路上。

罗程说,也许在很多熟识的朋友眼里,【非遗大家】这几年的发展有点缓慢,这夹杂着各方面的原因,但是他认为"不怕慢,就怕站",他已经找到了一个往前走并且走得通的方式。传统文化有其强大的生命力,就像当初吸引他的魅力一样,这份魅力会通过他做的事而得到放大与传颂。

从民间美术的年少爱好者到想要报考航空航天相关专业的工科生;从大学入学时的木材加工专业,到家具设计专业的跳转;从国营企业的设计师,到不甘寂寞的家具生产商;从实验室家具项目的设计规划到微缩古典家具的项目尝试……多样的经历,多重身份的闪回切换,兜兜转转,冥冥之中却还是回到了年少时心中构筑的世界,他与传统艺术的深厚情结,会让他为之坚守,为之延续。